雷总,让SU7自己干吧!

SU7开始狂飙,米粉却先被甩下了车?

价定了 心乱了

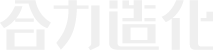

从去年12月的技术发布会到今年三月底的正式亮相,小米SU7用整整三个月声势浩大的预热期把自己推成了汽车圈的绝对顶流,但在两次发布会上,雷军先是当场“回怼”网友14万9的定价,又是现场90°鞠躬恳请网友“口下留情”,一贯意气风发的雷总罕见地露出了焦虑和担忧。而随着三档SU7价格尘埃落定——

“21.59万!”

“24.59万!”

“29.99万!”

我们终于明白了雷军那份拘谨和担忧的原因——

小米汽车,并没有万众期待的那样便宜。

随着舆论乱掉的也有米粉们的心:“这还是我们认识的那个小米吗?”

SU7错的不是价格

是“随米姓”

小米汽车立足中高端市场的自信从哪里来?

20万-30万的价格正处在中高端汽车的临界点,上有蔚来、特斯拉凭借顶尖服务和智能驾驶扼守高端入口,下有比亚迪、吉利靠着母公司背书守住价格底线,激烈的竞争也让这个区间的用户更讲究“师出有名”——要么你用实打实的科技优势征服我,要么你用母公司的实力打动我。小米SU7在设计美学、性能上都称得上可圈可点,甚至声称足以对标特斯拉、保时捷,但价格一高,还是有点“露怯”。

手机的消费级和车规级体验又截然不同,一部手机的使用周期大致是1-3年,而车规级用户追求的更多是产品长周期的安全性、可靠性、稳定性。况且新能源汽车核心技术多数都掌握在供应链端如芯片、电池、智驾等,所以新能源汽车性能堆砌门槛其实并不高。

这样一来,小米作为一个半路出家的造车匠,还寄希望于通过性能配置立足中高端市场,势必还是会有些底气不足。

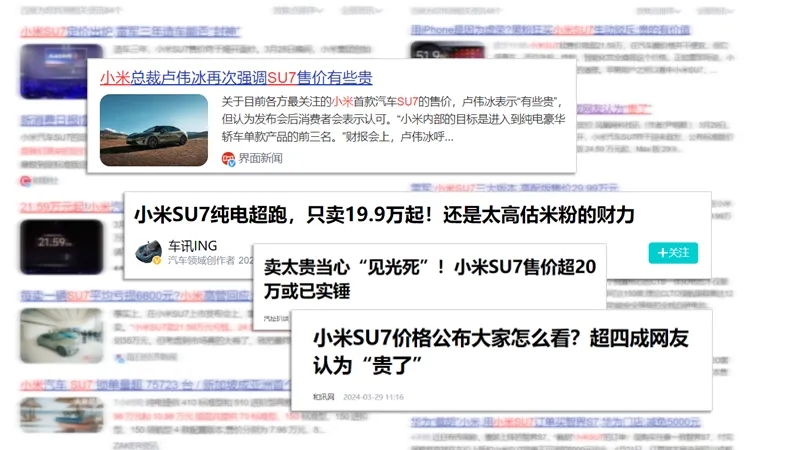

SU7与小米品牌在用户心智中的定位不匹配

2011年,小米1发布,作为“年轻人的第一部手机”,小米凭借超高的性价比迅速俘获了一大批“米粉”,小米“极致性价比”的定位也从那时起就在消费者心中扎根。

“极致的性价比”是小米始终坚持的定位

而品牌定位对产品设计的影响是一脉相承的。时至今日,小米又开始“做年轻人的第一台新能源跑车”。对于消费者来说,一辆名为“小米”的车子,要有前卫的设计、要有很好的性能,但更重要的是,价格一定不会太高,因为“极致性价比”才是消费者心中小米的立身之本、品牌的竞争力之源。

如此定价,并非SU7不能,而是小米“不该”。

SU7真不如

改姓“铁蛋”

从单一品牌架构转向多品牌架构

“随米姓”困局的本质,实则是小米单一的品牌架构模式并不适合以SU7为旗舰的小米汽车。SU7产品设计和小米品牌定位的脱节,势必会造成消费者心中品牌信任的稀释,对产品销售无益,甚至会导致品牌定位的模糊。

SU7想要破局,唯有放弃单一的品牌架构,开拓多品牌体系。

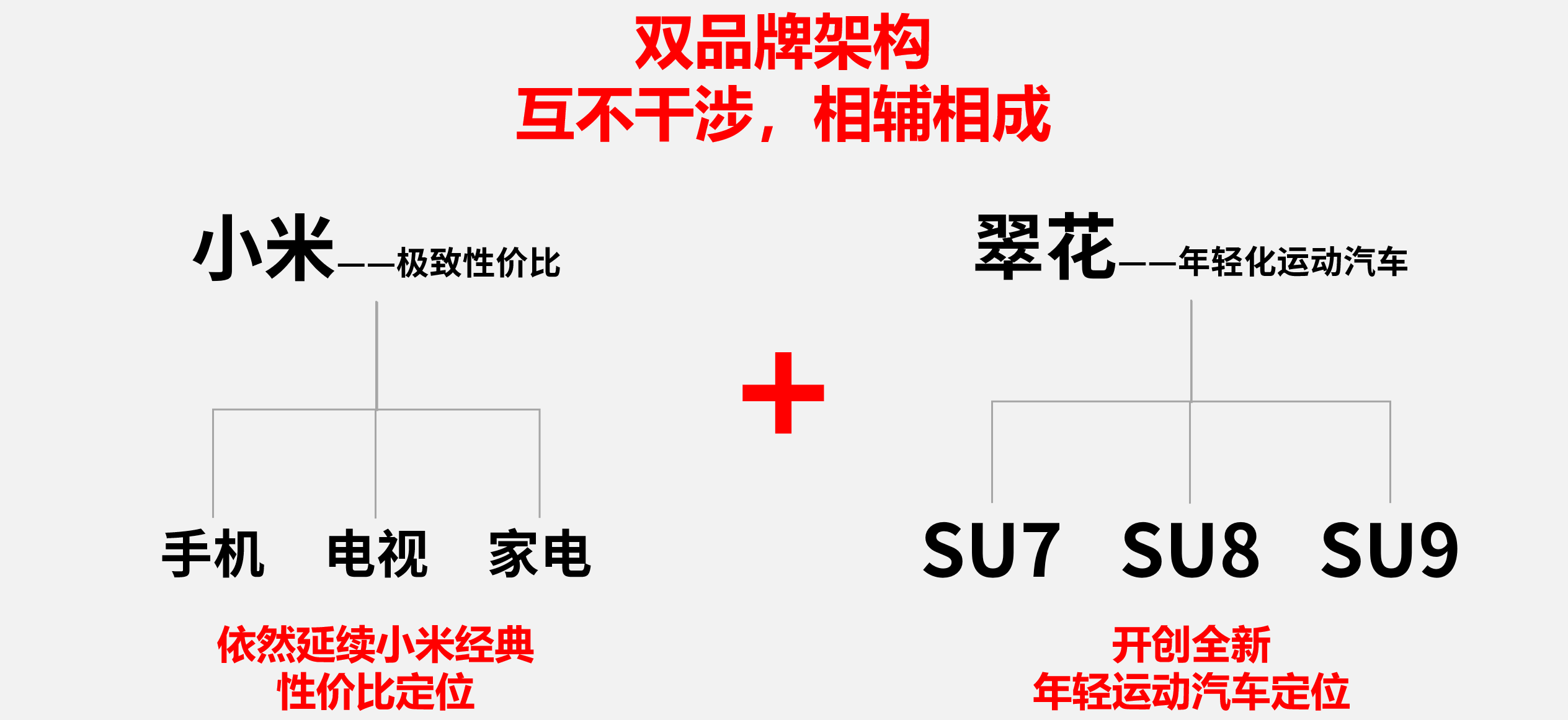

哪怕叫“翠花”、“铁蛋”,至少也能让SU7在消费者心中占据独立定位,既保护了小米品牌在用户心中的定位角色,又能让SU7放开手脚,标自己的价格,吸自己的粉丝,讲自己的故事。等到日后SU7在市场上占据了自己的稳固地位,再去反哺小米,发展真正“随米姓”的小米汽车也不迟呀,甚至还能顺势构建横跨中高端-性价比双端市场的双品牌模式,这样的品牌发展道路显然更合理、也更稳健。SU7的诞生,给小米的品牌建设上了重要的一课:一味“全包式”的品牌架构无异于一种无序扩张,聚焦精确的市场进行品牌分化,才能多路并进,多点开花。

SU7要成长,终究要走出一条与小米截然不同的路,雷总,不如就让SU7自己干吧!